タイトルの「100歳」という非現実感はなんだろうと、思わずこの本を手に取ってしまった。著者が名をはせた読書人であることはかねて承知していた。得意技が「路上読書」であることも。二宮金次郎もかくやとばかりに、ズンズン歩きながらドンドンページをめくって、本を読み進むという。さすがに今は路上読書も終わりにしたようだ。

70歳あたりから体力・気力・記憶力がすさまじい速度でおとろえはじめたという。ハンパじゃない老年が向こうからバンバン押しよせてくる。あと十年ほどであっけなく消滅してしまうのだろうか。音楽評論家・吉田秀和(当時98歳)は、あいかわらずたくさんの本を読み、いっこうに狂いを見せない端正な文章を書きつづけているそうだ。この人は例外ですねという。

本を捨てない人たちがいるが、のこされた蔵書はただの可燃ゴミである。私の人生もあとわずか。まだ体力や気力があるうちにと、本を増やさない計画にとりかかった。それなりに攻撃的なプランだったが、いっこうに成果があがらないので、防御的なやり方に変えた。基本は新しい本をできるだけ増やさないようにすることだ。以前であれば即座に買ったような本でも、まず図書館で借りてくる。借りた本に目をとおした上で、それでも手元においておきたいと思う本だけを買うようにした。

そして、近所の図書館がまったく別の性格のものになったのだ。それぞれの蔵書目録がひとつながりのものとして電子化されされて、インターネットをつうじて住民が自由に蔵書の検索や予約ができるようになった。複数の地域図書館の蔵書目録が電子的に統合されたことで、大学図書館クラスの蔵書をもつ巨大図書館がとつぜん身じかに出現したように感じられると。老人は流行の新刊小説や時局本を借りるためだけに図書館にかようわけではない。新聞や雑誌や差しせまった実用書をのぞけば、むかし読んだ本や読まなかった本、つまり古本(旧刊本)こそが、おもな目的なのである。

メモをとりながら読むようになったのだが、いまはiPadによるメモはやらない。紙のメモだ。デジタル機器には問題がありますね。ハードやソフトが勝手にバージョンアップしてしまい、そのたびに新しい学習をしいられる。いつまでたっても使いなれない。使いなれたソフトがなんの説明もなく市場から消えてしまうこともある。こんな環境はしんどい、老人にはきつすぎます。

「もの忘れ」のことになると老人連中はにわかに元気づきます。人名やなじみの店の名、本や映画のタイトルなどがでてこない固有名詞忘失段階には、とうに慣れました。もの忘れ防止で「三年連用日記」をつけはじめて続けている。かんたんに書けたはずの漢字が書けなくなりましたね。

94歳で死んだ母が、晩年アルツハイマー病を病み、そうとわかってから、その日にあったことをこまかくメモしていました。そんな努力をまねして、うまく思い出せない名詞は地図でも辞書でも名刺でも、なんでもその場で確認し、日記に書きつけておくことにした。そんな作業を3カ月つづけたら、あぶない名詞類も多少は安定して思いだせるようになった。

赤瀬川原平さんの大発見「老人力」を忘れることはできません。「老いる」のうちに「積極性」の光をみいだし、マイナス札を陽気に笑ってプラスにひっくりかえしてしまう。老人になると生命力がおちるのとひきかえに老人力がますという。「あいつもかなり老人力がついてきたな」というふうに。歳をとることに積極性が出てきてなかなかいい。

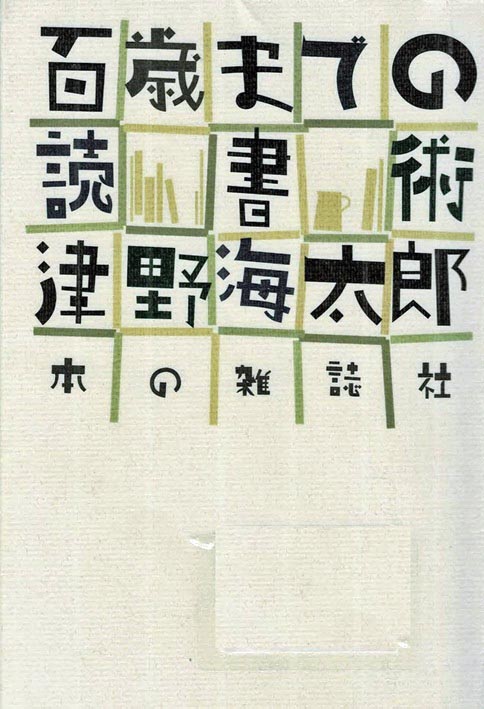

◆ 『百歳までの読書術』 津野海太郎、本の雑誌社、2015/7