地球の歴史がたった「三つの石」に集約されるというアイデアがおもしろい。興味をもって読み進められた。

富士山は玄武岩でできているそうだ。噴火のたびに噴出した溶岩が何層にも積み重なって、円錐形のなだらかな裾野をつくった。

玄武岩のマグマを約10万年にもわたって吐き出し続けて形づくられたのだ。

いま、地球生命の誕生は、海底の熱水噴出孔からというのが定説である。

そこには橄欖岩が関与しているはずと、著者は指摘している。

石は、もちろん元素でできている。最初の元素の誕生は、約138億年前の宇宙開闢のときである。突然空間が膨らみインフレーションが起きる――ビッグバンの大爆発だ。最初の元素・水素の誕生までには37万年かかった。宇宙誕生から1億年後に恒星が生まれる。核融合反応のエネルギーで星は明るく輝く。

46億年前、宇宙空間の現在の太陽系のあたりで、超新星が最後のときを迎えて大爆発を起こした。爆発で飛び散った物質はところどころで塊をつくり、最も集まった場所で太陽が産声をあげた。太陽では核融合反応が起こり自ら光り始める。

やがて太陽に近いところから密度の大きい順に、ダスト(宇宙塵)やガスが周辺の物質を集めて次々と塊をつくり、それらは8つの惑星となっていった。太陽に近いところではケイ素が多く集まった。さらに、周辺の重たい隕石や隕鉄、微惑星が衝突・合体して原始地球に成長した。

核融合反応で作られるのは鉄(Fe)までが限界。鉄よりも重い元素は「超新星爆発」によってできる。このときの温度や圧力は核融合に比べ途方もなく高い。鉄より重い元素が合成される。これらの元素は爆発によって宇宙空間に飛び散る。それらが集まってやがて第2世代の恒星ができるのだ。われわれの太陽系はこの第3世代の恒星と考えられている。

石の基本骨格は酸素とケイ素(シリコン)である。超新星爆発のガスや塵が集まって原始太陽ができたとき、その引力によって重い物質ほど太陽の近くに集まり軽いほど遠くに分布する。ケイ素はちょうど地球の軌道あたりで分布がもっとも濃くなったのだ。

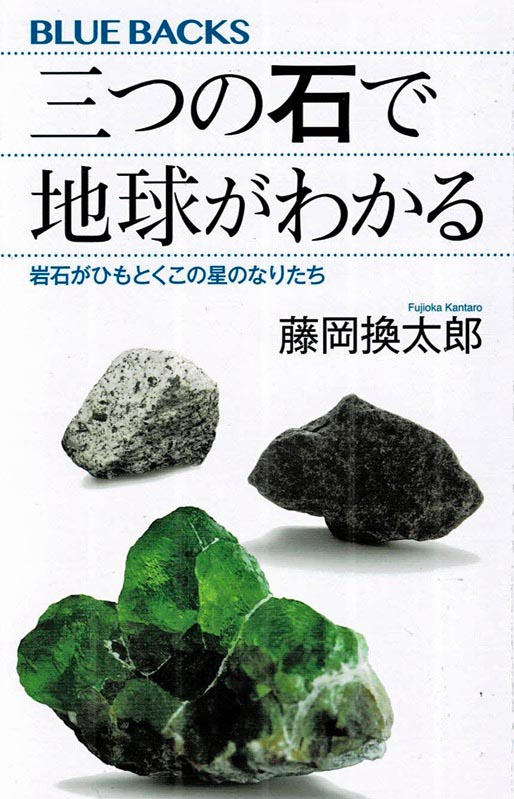

「三つの石」とは、①橄欖岩(かんらん岩)、②玄武岩(げんぶがん)、③花崗岩(かこうがん)である。これらが地球の全体積にしめる割合は次のとおり。

①橄欖岩 82.3% …地中の奥深くでマントルをつくっている

②玄武岩 1.62% …海洋の地殻をつくっている

③花崗岩 0.68% …大陸の地殻をつくている

ほかに金属が15.4% …地球の中心の「核」をつくっている。

地球は、鉄の玉(核)の周りを橄欖岩が取り囲み(マントル)、その周囲に玄武岩(海洋地殻)と花崗岩(大陸地殻)が薄く貼り付いている構造だ。表層の70キロくらいまでの卵の殻にあたるのが地殻。その下70〜29000キロくらいまでが橄欖岩(緑)からなるマントル。それより内側から中心にかけて「核」がある。外核は液体、内核は固体である。

マントルをつくるのは橄欖岩だ。地球には圧倒的に橄欖岩が多い。地表に露出しているとき、橄欖岩は「蛇紋岩」に変質する。表面に蛇がうねっているような模様がある。橄欖岩に水が入って鉄と水素が出ていくと蛇紋岩ができる。マントルで重要なテーマとなっているのが地震との関係。多くの地震はマントルの中で起こっているからだ。

海洋をつくる黒い石は玄武岩である。玄武岩や花崗岩はマグマが冷えて固まった「火成岩」である。岩石などの固体が溶けて液状となったものをマグマという。マグマができる温度条件は5500度だ。マグマは火山活動などで地表に上がってくる。玄武岩は露頭でさまざまな状態で顔を出している――マグマとして流れ出した跡、火山灰として爆発的に噴き出した跡など。

花崗岩は石英とか斜長石などからできている。花崗岩はゆっくり冷える過程でさまざまな鉱物を微量ながら受け入れる。鉱物の寄せ集め状態だ。このため、風化しやすく、もろさがある。これほど人間に利用されている石はないだろう。ふだんの生活でよく目にとまる。例えば墓地とか。花崗岩は、水がなければ多くはつくられない。地球ならではの石ともいえる。

地球誕生の過程で大きく貢献したのが「三つの石」である。冥王代と呼ばれる地球最初の6億年に、地球の土台はほとんどできあがった。原始地球の重力が大きくなると周辺の隕石などを強く引き寄せる。重爆撃ほどに次々と激しく地球に衝突する。この巨大なエネルギーは、熱エネルギーに変換され原始地球の温度はどんどん上がる。しだいに地球表面はどろどろに溶けた「マグマオーシャン」に覆われる。マグマのうち重い隕鉄は中心部に沈んで核をつくる。さらに密度の大きい物質から順に深く沈殿し、核の周囲はマントルとなる橄欖岩に取り囲まれていく。

橄欖岩の組成は隕石に似ている。古い隕石の年代測定をすると、どれも46億年頃を示す――これは大きな謎であった。もっと古い隕石が地球に到達していたとしても、おかしくないからだ。

―― この謎に対する著者の仮説は以下のようである

橄欖岩は現在の地球ができるより前からあったものだという。地球をつくった隕石が橄欖岩そのものだった、というわけだ。46億年より古い隕石が出てこないのは、超新星爆発のときにすべてが溶け、隕石の年代がリセットされたため。宇宙からやってきた緑の石(橄欖岩)から玄武岩や花崗岩が生まれてきたという。

最初の生命は、地球ができてから8億年ほどたった頃に海底の熱水噴出孔で誕生したのではと考えられている。熱水の近くに橄欖岩があれば水と反応して蛇紋岩とともに水素を発生させる。最初の生命(水素酸化細菌)はこの水素を使ってエネルギーに変え生活していたのではないかと考えられる。だとすれば蛇紋岩は最初の生命に栄養源を供給した「ゆりかご」なのだ。

◆ 『三つの石で地球がわかる 岩石がひもとくこの星のなりたち』

藤岡換太郎、ブルーバックス、講談社、2017/5(2024/5第14刷)