とにかく著者の津野海太郎さんには注目しているのです。ほぼ同世代なんだから(もちろん津野さんの方が数個上ですね)。つい先日も、『百歳からの読書術』を読んだばかり。今度は、もう「老人でいるのに飽きたよ」という。八十代も半ばになると、老人として生きていることに飽きてくると。

2022年(本書執筆当時)の厚生労働省の簡易生命表によれば、八十四歳男性の平均余命は7年といったあたり。津野さんの享年予想はは九十一歳になるのですね!まだまだ生き続けないと。残りの人生をいかに過ごすかは大きな課題だという。

「人はひとりで死ぬのではない」の言葉がある。「おなじ時代をいっしょに生きた友だちとともに、順々に、さっさと消えてゆくのだ」。友だちを大切にしないといけないね。しかし、じぶんの終わり方はじぶんで決めるしかない。

じぶんの人生をどう締めくくるか。津野さんにはひとつの構想がある。「誕生→幼年→少年少女→青年→中年→老人→死」とづづく、「人の一生」。その終わりの箇所――「老人」と「死」のあいだに「もうじき死ぬ人」という小段階を割り込ませてみたらどうだろうと。1年は短すぎるけれども、5年では長すぎるだろう。ふとそう思いついたという。

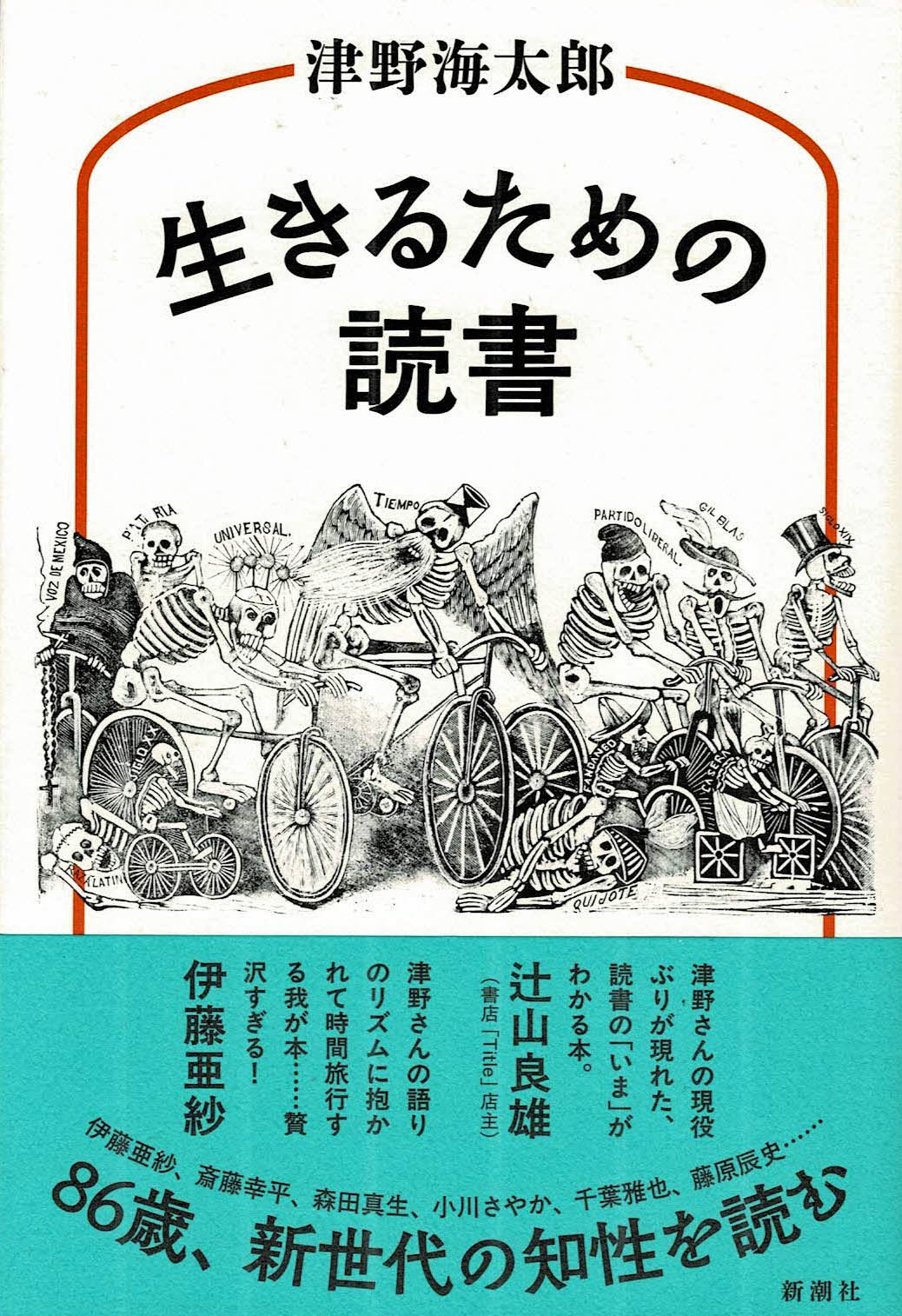

ますます息苦しくなる世界に押し潰されずにいるための読書――つまりは「生きるための読書」とでもいうべき新しい習慣が定着しはじめていることに気づいたという。むかし読んだ本や読みそこなった本を、硬軟ひっくるめて、のんびり読んでいくとしますか…。

「もうじき死ぬ人」プロジェクトも、じつは、みずからのボケを笑ってポジティヴ化する「老人力」(赤瀬川原平さんの発見)を、いくらか形を変えて引き継いだにすぎないのか。

◆『生きるための読書』津野海太郎、新潮社、2024/12